Часть 1

Попов Александр

В своем стремительном развитии рынок ТСБ все больше и больше «рвется в облака» в переносном, а теперь уже и в прямом смысле. Мы говорим об инновационных технологиях сжатия потока видеоданных, о волшебных функциях видеоаналитики, преимуществах IP и о других сложных вещах. И все больше и больше мы отрываемся от нашей грешной земли, то есть перестаем обращать первостепенное внимание на фундаментальные вещи, без учета которых любые уникальные технологии могут быть обречены на полный провал. Это показывает и наш опыт постоянного общения с клиентами, и анализ причин отказов нашего оборудования в уже работающих системах. Да и просто беседы с молодыми коллегами по рынку заставляют сделать вывод, что ситуация с базовыми знаниями становится все хуже и хуже. На то они и базовые, оттого и входят в курс обязательного пока еще среднего образования, что актуальны в очень многих сферах нашей жизни, не ограничиваясь рамками технической системы безопасности.

Какой бы умный дом мы ни рассматривали, перед тем, как этот дом станет умным, его нужно сначала построить. А перед возведением стен необходимо в полном объеме построить так называемый нулевой цикл. Потому что любые просчеты и недоделки в нулевом цикле неизбежно скажутся на процессе эксплуатации этого самого дома во всем временном периоде, а то и приведут к досрочному окончанию такой эксплуатации. А до «ума» дело может и вовсе не дойти. И занимает такой нулевой цикл в строительстве не менее 40% общей сметы, о чем очень хорошо знает любой строитель.

В системах безопасности такой нулевой цикл тоже есть и требует к себе не меньшего уважения и необходимого вложения средств. И в своих информационных материалах мы очень много внимания уделяли и уделяем именно вопросам «нулевого цикла» систем. Это и вопросы грамотного заземления, и вопросы наводок на длинные линии, и вопросы возникновения опасных наведенных напряжений в линиях. Но, оказывается, мы нигде не говорили о, пожалуй, самом «приземленном» вопросе -вопросе нашего обычного внешнего питания 220 В. Для всех для нас, вероятно, он стал чем-то само собой разумеющимся. Есть розетка, в которую воткнул вилку, и все работает.

Между тем, наша практика как фирмы производителя показывает, что основная причина отказов аппаратуры в системах состоит именно в проблемах с линиями внешнего питания. А теперь признайтесь, много ли кто из вас, уважаемые инсталляторы, перед работой над проектом поинтересовался состоянием электроснабжения оснащаемого вами объекта? Конечно, самый простой путь -решить вопрос формально. Мы же -«слаботочники», высокое напряжение -это дело главного энергетика объекта. И мы с чистой совестью пишем в техническом задании:«Заказчик обеспечивает подключение аппаратуры в сеть ~220 В +10/-15%, 50 Гц». Лично сам эту фразу писал десятки раз. И если случится выход из строя аппаратуры, а то и всей системы, по причине того, что внешнее электропитание не укладывается в «го-стовские» рамки, лично вашей вины тут нет. Ну и конечно, ремонт не будет признан гарантийным.

Тем не менее, представлять, какие угрозы для системы могут исходить от системы внешнего электропитания и каковы причины их возникновения, всегда крайне полезно. Ну, и будет совсем здорово, если в рамках системы безопасности мы сможем принять необходимые меры для защиты от этих угроз или хотя бы для минимизации возможных потерь. Поэтому знания лишними не будут, пригодятся они и просто в повседневной жизни.

Вот и давайте вспоминать, чему нас учили в школе, применительно к нашим задачам. В электротехнические дебри не полезем. Только необходимый минимум.

Если мы рассматриваем более-менее серьезный объект, а не отдельную квартиру в многоэтажном доме, мы имеем дело, как правило, с трехфазной системой электропитания. Даже у меня на садовом участке организована такая система электропитания для распределения мощностей и экономии на толщине силового магистрального кабеля, а проще - чтобы не сгореть.

Простейшая схема соединения трехфазной цепи представлена на рисунке 1.

Где-то установлен генератор, на обмотках которого наводится ЭДС. Концы обмоток соединены в общую точку. Такое соединение называется звездой. С такой схемой соединения мы и имеем дело и на наших объектах, и у себя дома. Генератор наш носит условный характер. В действительности мы получаем электропитание не напрямую с генератора какой-нибудь АЭС или ГЭС, а через отдельные высоковольтные системы передачи, через трансформаторные подстанции. Но для понимания вопроса на уровне потребителя - это не важно. Провод, соединяющий другой конец обмотки с потребителем, называется линейным (или линией). Обозначается L - L1, L2, L3. Провод, соединяющий общую точку обмоток с потребителем, называется нейтралью - N. При четырехпроводной схеме подключения, с которой нам и приходится иметь дело, имеем три линейных провода (L1, L2, L3) и один провод нейтрали N.

Напряжение между линейным проводом (линией) и нейтралью называется фазным (Uф1, Uф2, Uф3). В силу природы своего происхождения фазные напряжения по всем трем фазам смещены друг относительно друга на фазовый сдвиг 120 градусов. Если нагрузки, подключаемые между каждой линией и нейтралью одинаковые, то векторная сумма одинаковых в этом случае по величине напряжений равна нулю, то есть разница потенциалов между нейтралью и землей равна нулю. Поэтому нейтраль еще называют нулевым проводом. Вот и говорим, что в сетевой розетке имеем ноль и фазу. Фазное напряжение у нас по ГОСТу должно составлять 220 В +10/-15%, 50 Гц. Кстати, в розетке «фаза» должна располагаться справа все по тому же ГОСТу. Так должно быть! Но если б так было всегда, надобности бы в этой статье не было.

Линейным напряжение называется напряжение между проводами линий - U1-2, U1-3, U2-3.

При соединении звездой при симметричной нагрузке:

Вот эту формулу стоит запомнить. То есть, если при симметричной нагрузке имеем фазное напряжение 220 В, то напряжение между двумя линиями фаз составит 380 В.

Теоретические воспоминания на этом будем считать законченными. А теперь рассмотрим, с чем можно в реальности столкнуться в системах электроснабжения, и как это может повлиять на работу нашего оборудования.

ОБРЫВ ЛИНЕЙНОГО ПРОВОДА

Самые частые и рядовые безобразия - обрыв линейного провода. Имеется в виду не обрыв в самом бытовом понимании, который бывает достаточно редко, а разрыв линии автоматическими выключателями. Дело в том, что мы далеко не единственные потребители, питающиеся от какой-то конкретной линии. И наше оборудование потребляет совершенно определенный ток, и другое, подключенное к этой же линии оборудование, о котором мы можем даже не догадываться. Может случиться какое-то дополнительное нештатное подключение. Как только сумма потребляемых токов некоего участка линии превысит допустимую величину, в грамотно построенной линии происходит отключение участка автоматическим выключателем. В неграмотно построенной линии может произойти физическое разрушение провода линии, его перегорание, а то и возникновение пожара. В любом случае линия питания обрывается. Для нашей системы последствия самые легко переносимые - просто отключается вся аппаратура, подключенная к данной линии питания. При восстановлении линии восстанавливается и питание - все снова включается. Для подобных случаев первостепенное внимание следует уделить аппаратуре, работающей в условиях активной климатической защиты, -работоспособность которой обеспечивается специальной аппаратурой обогрева и термостабилизации, и включение питания в условиях низких температур способно вывести технику из строя. Необходимо обеспечить функцию так называемого холодного запуска, смысл которой состоит в том, что питание на собственно теплолюбивую аппаратуру подается только по достижении допустимой рабочей температуры. Функция эта сегодня идет как обязательная опция в абсолютном большинстве оборудования климатической защиты. Другое дело, как такие перебои с питанием повлияют на конечную пользовательскую задачу -собственно безопасность. Объект может остаться на период отключения без систем сигнализации, без видеоконтроля, могут быть потеряны какие-то данные как на период отключения, так и в следствие его, и т.д., и т.п. В каждом конкретном случае это будут свои риски, требующие, принятия и конкретных организационных мер. Но это уже не входит в круг технических задач, и рассматривать мы их не будем в рамках этой статьи. А к техническим мерам относится, конечно, устройство резервной схемы питания, о чем поговорим позже. Но, в общем-то, повторюсь, что ничего особо страшного при обрыве линии питания для системы не происходит. Как в нашей повседневной жизни - посидели при фонарике и без телевизора. Возобновилось питание - ну, пришлось снова настроить телевизор на нужную программу. Тем дело и заканчивается. Хуже, когда обрывается линия питания систем жизнеобеспечения. Но страшного тоже ничего не произойдет, если изначально предусмотрена такая возможность и есть системы резервирования. Главное - не забывать, что такое когда-нибудь может случиться, тем более, что случается, и довольно часто.

ОБРЫВ НЕЙТРАЛИ

А вот обрыв нейтрали, в отличие от обрыва линии, заслуживает отдельного рассмотрения. Случается, к счастью, значительно реже, поскольку причинами такого безобразия выступает в основном человеческая безграмотность. Зато и последствия могут быть намного серьезней.

Рассмотрим самую простую схему - рисунок 2.

В общем случае на объекте линий фаз три. Каждая линия однофазного питания образуется из одной линии фаз и линии нейтрали. То есть, для каждой линии однофазного питания есть своя линия фазы, а вот линия нейтрали одна единственная на все. Естественно, линия эта имеет многочисленные разветвления на всевозможных нулевых шинах, но все «нули» розеток электрически соединены между собой. Пусть для подключения нашего потребителя (Рпотр.) мы взяли линию L1 и линию нейтрали. Абсолютно любое устройство, подключаемое к другим линиям, в качестве линии нейтрали будет иметь ту же, что и наш потребитель. Ток пойдет через наш потребитель по маршруту А-В-С и по линии наименьшего сопротивления по линии нейтрали к точке D. К какой-то другой линии L2 подключена другая нагрузка (о которой мы ничего не знаем) - Рнагр. Через нее ток пойдет по маршруту G-F-E-D. Через наш потребитель Рпотр. ток не пойдет, так как он всегда пойдет по линии наименьшего сопротивления. Теперь представим, что линия нейтрали оборвана где-нибудь по линии m. Цепь питания замкнется по маршруту A-B-C-E-F-G, то есть наш потребитель окажется включенным не между фазой и нейтралью, а между двумя линиями фаз. Напряжение на нем резко возрастет и в зависимости от нагрузки в другой линии может достигнуть максимального значения линейного напряжения, т.е. 380 В.

Мы рассмотрели ситуацию с двумя линиями фаз и нейтралью. Когда на объекте присутствуют все три фазы, напряжение в третьей линии также через своих потребителей попадает на нашу линию. И результирующее напряжение может оказаться еще больше. Результат будет еще опасней.

В большинстве случаев, в зависимости от чувствительности самого потребителя к подобным броскам напряжения и длительности такого высоковольтного воздействия, это приводит к выходу аппаратуры из строя, а то и является причиной возгорания в линиях питания со всеми возможными вытекающими последствиями.

Если у вас дома вдруг лампочки засияли солнечным светом, немедленно отключайте все линии на силовом щитке, а потом уже разбирайтесь с причиной этой аномалии. Скорее всего, вместо фазного у вас в розетках появилось линейное напряжение. После восстановления нормального питающего напряжения будете подсчитывать убытки. В первую очередь пострадает, скорее всего, всякая аппаратура автоматики, блоки питания электроники, а то и сами телевизоры, домашние кинотеатры, музыкальные центры. В последнюю очередь - всевозможная нагревательная техника - бойлеры, электрокотлы, а также холодильники. Хотя автоматика управления теми же котлами может выйти из строя в числе первых. Все это из личного опыта.

Приходилось слышать мнение, что от подобных бросков напряжения спасает автоматический выключатель в линии. Не спасает! Во-первых, он не для этого предназначен. Прежде всего, он спасает линию от превышения допустимого для линии (а не для аппаратуры, в ней установленной) тока, поскольку такое превышение грозит опасным нагревом провода, разрушением изоляции, возгоранием. Во-вторых, опасное напряжение на отдельном устройстве, способное даже полностью вывести аппаратуру из строя, вовсе не означает, что в линии произойдет увеличение величины тока до значения срабатывания автоматического выключателя. Можно задаться целью, посчитать, какой ток возникнет в цепи подключения каждого устройства при нижней границе опасного напряжения, для абсолютно каждого устройства ставить на входе отдельный автоматический выключатель со своим отдельно просчитанным током срабатывания. Грубо говоря, каждая розетка будет предназначена исключительно для какого-то одного конкретного устройства, и каждая такая розетка будет иметь автомат защиты на свой определенный ток. Совершенно не реализуемый на практике вариант. И в-третьих, для защиты от подобной ситуации существуют специально для этого предназначенные устройства, о чем поговорим ниже.

Не спасет и защита от импульсных наводимых перенапряжений в линии первичного питания. Главная причина все та же - устройство защиты от импульсных перенапряжений не для этого предназначено. Природа возникновения опасного напряжения разная. При наводимых опасных напряжениях имеем очень большое по амплитуде, но крайне малое по времени воздействие. В данном случае имеем дело хоть и не с такими большими амплитудами, зато время воздействия в сравнение с наводимым импульсным напряжением можно считать просто гигантским. Даже если ситуация сразу обнаружена, и мы со всех ног помчались выключать автоматы на входе, сравнивать время нашей реакции придется с микросекундами. На такое гигантское время аппаратура защиты от импульсных перенапряжений просто не рассчитана. Сработает защита варисто-ра от перегрева, которая отключит саму аппаратуру от линии. Причем восстановление аппаратуры в рабочее состояние потребует фактически его ремонта. Но самое главное, что защита от импульсных перенапряжений включается в линию питания параллельно, отводя на землю опасный потенциал с линии. При ее отключении, которое неминуемо произойдет во время длительного воздействия, линия питания не разорвется - все опасное высокое напряжение окажется поданым на все потребители. То есть, одни потери -ничего не защитили, а аппаратуру защиты от импульсных перенапряжений неминуемо вывели из строя.

Каковы могут быть причины обрыва нейтрали? Может быть обрыв в самом буквальном смысле. Хотя и с наименьшей вероятностью. Если имеем дело с воздушными линиями, провод нейтрали в силу своей безопасности с точки зрения поражения электрическим током располагается самым нижним на подвесах столбов. Соответственно, этот провод рвется первым, если, например, под линией электропередач пытается проехать какая-нибудь крупногабаритная техника. Гораздо чаще происходят более банальные вещи. А именно, отгорание нейтрали (или нулевого провода). Горят провода не от напряжения, а от тока, по ним проходящего. Напряжение сварочного агрегата составляет 12 V. Зато сварочный ток составляет 120-150 А. Мощность, выделяемая на проводнике в виде тепла, пропорциональна его сопротивлению и квадрату силы тока. С увеличением силы тока, например в 2 раза, мощность, выделяемая в виде тепла, увеличивается в 4 раза. И линейно увеличивается с увеличением сопротивления.

Количество теплоты, выделяемое проводником, определяется законом Джоу-ля-Ленца:

Q = I2 х R х t, где t - время, в течение которого по проводнику протекал ток.

Еще одна фундаментальная формула из школьного курса:

р - удельное сопротивление проводника (зависит исключительно от материала, из которого проводник изготовлен).

L - длина проводника.

S - площадь сечения.

Таким образом, с увеличением диаметра проводника, например в 2 раза, сопротивление его уменьшится в 4 раза. И наоборот.

Как показал мой опыт общения с представителями нашего рынка, далеко не пустое множество тех, кто считает, что чем толще проводник, тем сопротивление его больше. Это очень опасное (в том числе для жизни и здоровья) заблуждение.

В общем, не случайно в электроплитке можем наблюдать в качестве нагревательного элемента очень тонкую спираль. Спираль - чтобы максимально увеличить сопротивление за счет длины проводника, а за счет выбора материала (нихром), который способен держать очень высокие температуры, не разрушаясь, максимально уменьшена его толщина. Таким образом, обеспечивается максимально возможный нагрев. В наших линиях нагрев - это прямая угроза возгорания.

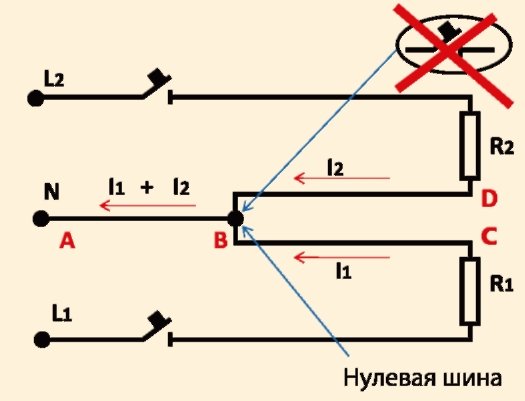

В действительности монтажная схема электропитания на объекте очень далека от представленной на рисунке 2. Четыре провода только заходят от общей магистрали. Далее устанавливаются контактные шины и на провод нейтрали (нулевая шина), и на линии фаз, и уже по однофазным потребителям линии разводятся двужильными кабелями, один провод которых подключается к фазовой шине, а другой к нулевой. И замыкается цепь между фазами при обрыве нейтрали через потребители на нулевой шине. Если обрыв происходит после нулевой шины, естественно, межфазная цепь не замкнется. Максимально все упростив, представим схему разводки однофазного питания на рисунке 3. Рассмотрим только две линии фаз -для понимания этого достаточно.

В первой однофазной цепи (между первой фазой и нейтралью) включена нагрузка R1, через которую проходит ток I1. Во второй цепи через нагрузку R2 проходит соответственно ток I2. И пусть это совершенно рабочие, безопасные для своих цепей токи, не вызывающие срабатывание защитных автоматических выключателей в линиях фаз. Однако на участке общего нулевого провода А-В (общей нейтрали) проходящий по ней ток представляет собой уже сумму токов первой и второй однофазных цепей. А в действительности, при подводящем трехфазном питании это будет уже сумма токов всех трех однофазных цепей. И нередко об этом забывают. Количество потребителей, подключаемых в сети питания, со временем может увеличиваться. Потребляемая мощность их может расти. Соответственно, увеличиваются токи, проходящие в однофазных линиях. Вполне возможно, что со временем меняются защитные автоматы на входе линий, поскольку сечение кабелей линий это допускают. Срабатывание защиты не происходит. Однако забывают, что нулевой провод общего участка нейтрали должен быть рассчитан на общий суммарный ток по всем трем фазам. В результате, этот провод может не выдержать нагрузки и отгореть. Чаще всего это происходит в местах клеммных соединений, поскольку площадь контакта в таких соединениях часто бывает меньше площади поверхности всего проводника, соответственно сопротивление проводника в этом месте будет еще больше, больше выделяемое тепло, значит, самое слабое звено для теплового разрушения.

Бывают, что о заведомо больших токах в общей нейтрали не задумываются изначально. А именно, посчитали суммарную мощность всех потребителей по каждой фазе, определили, исходя из этого, максимальные токи и, исходя из этого, выбрали четырехжильный кабель подключения с сечением проводов, соответствующим этим токам. Один из проводов этого че-тырехжильного кабеля задействовали в качестве провода нейтрали. И получили, что по этому проводу течет ток, намного превышающий допустимую величину для данного сечения. В лучшем случае этот провод начинает ощутимо греться, тратя электроэнергию на бесплатный обогрев атмосферы. А в худшем - отгорание проводника с подачей разрушающего для подключенной аппаратуры напряжения, с выходом из-за этого самой аппаратуры из строя, а то и причина пожара на объекте.

Вывод - при выборе нулевого провода подключения (до нулевой шины от источника трехфазного напряжения) необходимо выбирать провод, сечение которого безопасно обеспечивает прохождение по нему тока, равного суммарному максимальному току по всем однофазным линиям. Ну, а поскольку нулевой провод подключения, как правило, используется, как один из проводов многожильного кабеля, под максимальный суммарный ток выбирается весь кабель. Так, если у меня в доме по линиям установлены на входе автоматические выключатели на 25 А (то есть, более 25 А ток в каждой линии быть не может), то подводящий к дому кабель взят 4хб мм2. А далее однофазные линии выполнены двужильными кабелями в основном 2х2,5 мм2.

Часть 2

Сегодня вы можете ознакомиться со второй частью статьи, посвященной угрозам для систем безопасности, которые исходят от системы внешнего электропитания. В первой части мы начали знакомство с причинами их возникновения и мерами, которые необходимо принять для защиты или минимизации потерь. Как обычно, статья построена на том, чему нас учили в школе, применительно к нашим задачам. В электротехнические дебри не полезем. Только необходимый минимум.

В предыдущей статье мы рассматривали такие угрозы как обрыв линейного провода и обрыв нейтрали.Еще одна, достаточно типовая причина обрыва нейтрали полностью соответствует пословице - «Хотели, как лучше, а получили хуже!» Да, на входе не только линий трехфазного напряжения, но и на ответственных однофазных ответвлениях всегда надо устанавливать автоматические выключатели после шин разветвления, которые отключат линию при превышении величины тока выше допустимого. Как мы уже объясняли - именно от тока случаются пожары, и именно ток убивает. Все вы, наверное, сталкивались с коротким замыканием в цепи, когда величина тока стремится к бесконечности (сопротивление стремится к нулю). Источник возможного возгорания более чем очевиден. Простая чрезмерная перегрузка линии потребителями ведет к увеличению тока, что в свою очередь может привести к опасному перегреву провода. Автоматические выключатели не позволят нагружать линии более дозволенного, отключив ее при максимально допустимой величине тока, а также мгновенно отключат линию в случае короткого замыкания, не дав тепловому воздействию длиться в течение опасного для возгорания времени.

Проникшись важностью установки автоматических выключателей на входе линий трехфазного питания, отдельные горе-монтажники-электрики устанавливают автоматические выключатели и на линию нейтрали (см. рис. 1: на этом моменте акцентировано внимание зачеркиванием жирными красными полосами такого решения). И главная беда подобных типовых ошибок - на нейтраль устанавливают точно такой же автоматический выключатель, что и на линии фаз. И, обратившись к рассуждениям, изложенным выше, нетрудно получить, что срабатывание такого автомата и отключение линии нейтрали может произойти даже тогда, когда нагрузка по линиям не превысит и половины от максимально допустимой. То есть, все линии находятся в рабочих и безопасных режимах, тем не менее, происходит срабатывание автомата в линии нейтрали со всеми вытекающими последствиями, изложенными выше. Все отказы и беды, которые могут возникнуть - результат исключительно неграмотного построения системы электропитания. А главное, установка автоматического выключателя даже на общий суммарный ток, если таковой все же удастся найти, абсолютно не имеет смысла. Если в какой-то линии нагрузка превысит допустимую, то сработает автомат в линии фазы. Если же он по какой-то причине не сработает, то рассматривать автомат в нейтрали, как дублирующий, все равно нельзя. Поскольку превышение допустимого тока только в одной из них к его отключению не приведет. Зато постоянно останется угроза, что линия нуля может быть легко разорвана путем принудительного отключения этого автоматического выключателя. Например, при необходимости обесточить какую-то линию, автоматические выключатели можно перепутать. Или, при необходимости отключить все питание, автоматический выключатель нейтрали окажется не самым последним в последовательности отключений (можно с него начать и благополучно обеспечить тем самым подачу межфазного напряжения в линию до момента отключения автомата фазной линии).

Рис. 1

Но, повторюсь, такие «шедевры монтажа», хотя и случаются не так уж и редко, но до систем нашего рынка обычно не доходят. Это объясняется тем, что отказы, связанные с этими причинами, проявляются буквально сразу с подключением системы электропитания, и к моменту установки на объекте ТСБ люди успевают «схватиться за голову» и навести порядок. Но знать об этом стоит, хотя бы для того, чтобы самим не делать таких «ляпов», например, на своих дачных участках.

Гораздо чаще встречается более банальная, но от этого не менее опасная ситуация - электрик при выполнении каких-то своих плановых или внеплановых работ «просто» путает при коммутации провода нейтрали и одной из фаз. Лично неоднократно сталкивался с подобными явлениями. Как-то поехал на объект выяснять причину отказа видеокамеры. Причина оказалась очевидной в буквальном смысле - в снегу догорал пламенем электрощиток с установленным в нем блоком питания этой самой камеры. Оказалось, что сварщики, подключая свое трехфазное оборудование, в конце концов поменяли на шинах фазный и нулевой провода местами. А еще приходилось слышать от электриков оправдание, что, прокладывая воздушную трехфазную сеть по столбам, они в листве деревьев не заметили, провода перехлестнулись. Провода, конечно, перехлестнуться могут. Но перед подачей напряжения все ж необходимо проверить правильность своего монтажа при помощи хотя бы простейшего тестера. А вот это, к сожалению, делается все реже. Соответственно, мы должны быть всегда готовы к возможным последствиям. А последствия будут все те же. На однофазных линиях, в которых задействованы две другие фазы, вместо напряжения 220 В появится межфазное напряжение 380 В, поскольку таким это напряжение и окажется - линейным.

На все эти причины мы с вами повлиять никак не можем. Не мы строили всю систему электропитания объекта. Часто становится проблемой даже найти автомат отключения выделенной на систему линии. Ну, а уж что творится в дебрях «человеческого фактора», и вовсе никому не ведомо. Но мы можем и должны бороться с нежелательными для системы безопасности последствиями. И для всех вышеописанных случаев возникновения опасного постоянно действующего напряжения на линии, единственное эффективное действие -своевременное отключение всей линии питания нашего оборудования. Технически это решается довольно просто -в начале нашей однофазной линии питания (до первого прибора системы) устанавливается автоматический ограничитель напряжений. Стандартное устройство, рассчитанное на определенное напряжение (при превышении допустимого тока линию отключит автоматический выключатель), включаемое в линию питания. На самом устройстве устанавливается максимально допустимое напряжение, а также минимально допустимое. Если входящее питающее напряжение выходит за эти установленные границы, ограничитель напряжений отключает линию от общей системы электропитания. При восстановлении напряжения в допустимых пределах вновь происходит автоматическое подключение линии. Как правило, устанавливается еще временной интервал, через который должно происходить включение после восстановления допустимой величины входного напряжения. Ничего страшного произойти не должно, если предусмотрены индивидуальные особенности подобных ситуаций. Например, наличие функции «холодного запуска» для «теплолюбивой» аппаратуры. Но без резервирования питания на время всевозможных таких безобразий в любом случае остаемся без системы безопасности.

И последнее, не просто типовое, а массовое безобразие, с которым приходится сталкиваться в системах электроснабжения, - это явление носит название перекоса фаз. Более того, если говорить о каких-то загородных объектах, то пока с этим безобразием приходится сталкиваться намного чаще, чем с его отсутствием. Возникать оно может в абсолютно любой момент и не поддается никаким прогнозам.

Рис. 2

На рисунке 2 синим цветом представлена идеальная ситуация, когда нагрузки во всех трех фазах равны. Соответственно, равны и напряжения в фазах - U1 = U2 = U3. А поскольку напряжения смещены относительно друг друга на угол 120 градусов, их векторная сумма в точке О равна нулю. То есть, на нейтрали никакого потенциала относительно земли нет. В действительности так практически никогда не бывает. Просто физически невозможно нагрузить все фазы одинаково. Да и момент включения всех нагрузок не совпадает. Таким образом, при неравенстве нагрузок по линиям напряжения в этих линиях нагрузки также не равны по величине (представлены красным цветом на рисунке 2), и их векторная сумма не равна нулю, а равна некоему вектору, называемому напряжением смещения Uсмещ.На нейтрали появляется потенциал относительно земли. Вот в этом и состоит суть перекоса фаз.

Поскольку добиться одинаковой нагрузки по всем фазам в любой момент времени невозможно физически, и установлен ГОСТ на допустимый разброс напряжений в линиях однофазной цепи - 220 В +/- 10-15%.

В действительности этот разброс может значительно превышать установленные ГОСТом границы. Особенно «ярко» можно наблюдать это явление в трехфазных сетях, проложенных по воздушным линиям электропередач. В основном это, конечно, относится к загородным объектам. Объяснение тут более чем простое - подключая тот или иной объект к однофазной линии, местному электрику всегда проще залезать на столб до первого линейного провода. И нулевой провод рядом. Можно даже, соблюдая профессиональную осторожность, выполнить подключение, не отключая всю магистраль. При необходимости подключиться к другим линиям это будет связано с очень большим риском. В чем, в общем, легко убедиться, проезжая по территории практически любого садоводства.

Но на промышленных объектах значительные перекосы фаз также имеют место. Например, из-за подключения мощного однофазного оборудования и разницы таких подключений во времени по разным фазам.

В результате перекоса фаз напряжение в однофазных сетях может иметь очень большой разброс по величине. Вместо расчетных 220 В - и 140 В, и 260 В. Важно это осознавать и учитывать, чем такие колебания могут грозить системам безопасности. На сегодняшний день очень большой перечень аппаратуры имеет на входе импульсный блок питания, а непосредственно сама аппаратура питается уже вторичным напряжением с него. Выпускаемые отдельными изделиями блоки питания для нашего рынка (например, для питания видеокамер) тоже сегодня в основной своей массе импульсные. Главное преимущество импульсного блока питания - его очень широкий допустимый разброс входных напряжений. При этом на выходе в линию вторичного питания он выдает номинальное свое напряжение.

Лирическое отступление. Еще лет двадцать назад покупка цветного телевизора для загородного дома автоматически требовала покупки стабилизатора напряжений. Именно из-за очень большого разброса питающего напряжения в сети, поскольку блок питания в тех уже ретро-телевизорах стоял трансформаторный (любые колебания входного напряжения автоматически влекли колебания напряжения со вторичной обмотки, и при большой амплитуде таких входных напряжений телевизор переставал устойчиво работать, а то и выходил из строя по причине недопустимо высоких первичных из сети, а следом и вторичных напряжений). Сегодня телевизор в загородном доме, пожалуй, один из самых невосприимчивых к колебаниям напряжений приборов. В отличие от насосов, электрокотлов отопления, холодильников. Как раз по причине наличия в нем импульсного блока питания. Если посмотреть в паспорт, в нем вы увидите этот допустимый разброс, который существенно больше допускаемого ГОСТом.

Тем не менее, и этот допускаемый разброс для импульсного блока питания отнюдь не бесконечен. Возможно, что реально происходящий разброс и превосходит допустимый.

А вот для нагревательных элементов аппаратуры климатической защиты (в том числе и для гермобоксов видеокамер, обогрев которых организован напрямую от сети 220 В) такой разброс может оказаться очень ощутимым. Особенно при существенном уменьшении внешнего питающего напряжения.

Кроме того, система безопасности может иметь в своем составе и всевозможные исполнительные механизмы -например, приводы ворот и шлагбаумов, для которых чрезмерное понижение или повышение входного напряжения может оказаться критическим.

Есть стандартный метод «борьбы» с перекосом фаз. Точнее, не с перекосом фаз, а с чрезмерными колебаниями напряжений питающей сети, возникающими вследствие этого. Выход - включение на входе в цепь питания стабилизатора напряжений. Схему работы стабилизатора здесь разбирать не будем, хотя ничего особо сложного в ней нет. Вот стабилизатор уже выдаст нам в сеть напряжение в соответствии с ГО-СТом. Даже несколько сузит «гостовский диапазон» - примерно 220 В +/- 8% (в зависимости от конкретной модели). При этом необходимо подсчитать максимальную суммарную мощность потребления всей нашей сети и в соответствии с этим параметром выбрать стабилизатор. Далее, подключить входную линию питания (ноль и фазу), а с выхода уже строить систему питания нашей системы. Однако при выборе стабилизатора по мощности следует учесть, что на нижнем пределе допустимых входных напряжений выдаваемая на выходе мощность будет составлять не максимальную, написанную, как правило, не только в паспорте, но и на лицевой стенке корпуса прибора, а процентов 60-70 от нее. То есть, если максимальная потребляемая системой мощность составляет, например, 5 кВт, минимально возможное напряжение в сети составляет 130 В и такое же минимальное допустимое входное напряжение указано в паспорте стабилизатора, приобретать стабилизатор надо не на 5 кВт, а на 8 кВт.

Хочу вас огорчить, но за пределами допустимого разброса входных напряжений и стабилизатор не будет нормально работать. А при превышении максимально допустимого входного напряжения он может просто сгореть. Мы с вами, как отметили выше, никогда не знаем наперед этот самый фактически возможный разброс. Значит, надо его создать в соответствии с допустимым разбросом, с которым справится стабилизатор. А с этим с успехом справится упомянутый выше ограничитель напряжений. Тем более, он все равно актуален в схеме, поскольку описанные угрозы возникновения в цепи межфазного напряжения 380 В никуда не делись. Вот на нем выставляем верхнее и нижнее допустимые входные напряжения. Если подаваемое на вход ограничителя напряжение укладывается в этот диапазон, со стабилизатора гарантированно получим 220 В в границах даже меньших, чем требуется по ГОСТу. Если не укладывается, произойдет отключение линии до момента подачи в цепь допустимого ограничителем напряжения.

Есть еще важный момент касательно именно наших слаботочных систем, связанный с перекосом фаз, о котором не следует забывать. А именно, напряжение смещения на проводе нейтрали в связи с вопросами заземления. Согласно отечественным нормам, допускается в целях безопасности от поражения человека электрическим током производить так называемое «зануле-ние» в силовых розетках, то есть соединение нейтрали с земляной клеммой. От поражения электрическим током в случае контакта линии с корпусом прибора и человека с этим же корпусом это действительно спасет - ток пойдет через нейтраль по линии наименьшего сопротивления. Однако, на проводе нейтрали при перекосе фаз, как мы выяснили выше, возникает напряжение смещения, которое, кстати сказать, тоже может достигать десятков вольт. Что в свою очередь представляет если не опасность для здоровья и жизни, то может быть весьма ощутимым, если замкнется цепь нейтраль-человек-земля. Были случаи, что монтажники со стремянок даже падали.

Но гораздо очевидней другая опасность. Очень многие приборы наших систем имеют вилку с земляной клеммой, которая в свою очередь электрически соединена в самом приборе с сигнальным заземлением. И если в розетке, к которой подключен такой прибор, выполнено зануление, а в первичной сети питания имеется перекос фаз, очень велика вероятность помехи на полезный сигнал в силу наличия на сигнальной земле переменного потенциала. Практическая рекомендация - поиск возможной причины возникшей в системе помехи имеет смысл начинать с силовых розеток. Если имеется зануление, уберите его. Возможно, помеха и исчезнет.

И теперь в свете всего вышеизложенного можно делать выводы об организации первичного питания наших слаботочных систем.

Сюда же, не вдаваясь в физику процесса, добавим общую рекомендацию теории сигнальных цепей - все потребители одной цепи следует запитывать от одной и той же фазы трехфазной сети питания. Конечно, не всегда это удается. Но стремиться к этому следует всегда.

Итак, оптимальным получается вариант, когда мы в одном месте подключаемся к одной фазе общей трехфазной сети и далее по всем потребителям нашей системы разводим свою собственную однофазную сеть питания.

В этом случае мы ставим в этой точке подключения автоматический выключатель на линии фазы, который отключит линию при перегрузке (в том числе, при коротком замыкании). Далее мы ставим ограничитель входных напряжений, который отключит линию питания, если входное напряжение находится за пределами допустимого диапазона для стабилизатора, устанавливаемого следом. И далее устанавливаем однофазный стабилизатор напряжения.

Все. Мы полностью защитили все оборудование нашей системы от всевозможных «чудес», которые могут происходить в сети питания, независимо от причин, по которым они возникают.

В который раз и на всякий случай остановим «горячие головы», предлагающие разводить по удаленным потребителям сразу вторичное питание. Например, с выхода некоего мощного импульсного общего источника питания. Даже не касаясь вопросов земельных петель. И даже представив гипотетический блок питания любой требуемой мощности. В основном, с целью напомнить о необходимости всегда учитывать падение напряжения в линии.

Провод питания и потребитель, включенный в линию питания, представляют собой последовательную схему соединения: провод-потребитель-провод. Ток при последовательном соединении постоянный во всей цепи, общее напряжение на концах равно сумме напряжений на потребителях. В данном случае есть собственно потребитель, и в качестве потребителей выступают сопротивления провода в один конец (к собственно потребителю) и обратно от собственно потребителя. Ток в цепи определяется током потребления нашего собственно потребителя (паспортная величина). Тогда

Uобщ. = Uпотр. + ДельтаU, где Uобщ. - напряжение во всей цепи (на концах цепи),

Uпотр - напряжение на клеммах потребителя, Дельта U - падение напряжения на обоих проводниках (к потребителю и обратно).

В свою очередь Дельта U = Iпотр х R, где Iпотр - ток потребления, R - общее сопротивление провода (в оба конца).

Собственно потребитель потребляет не напряжение и ток, а мощность P = U х I. Соответственно, чем меньше напряжение в цепи, тем больший ток потребления. И наоборот. И в свою очередь, чем больший ток, тем большее падение напряжение AU. Таким образом, передавая вторичное напряжение, мы заведомо идем на большие потери в линии. Бесплатный обогрев атмосферы в линии увеличивается, как мы уже отмечали ранее, пропорционально квадрату силы тока. А для того, чтобы оставшегося Uпотр. = Uобщ.- Дельта U нам хватило для работы нашего оборудования, придется идти на уменьшение сопротивления, которое определяется по формуле: R = р х L/S, где р - удельное сопротивление проводника, которое зависит исключительно от материала, из которого он изготовлен, и на эту величину мы никак повлиять не можем. L -в данном случае длина проводника в оба конца (туда и обратно) - тоже величина от нас совершенно не зависящая. Остается только возможность влиять на уменьшение сопротивления за счет увеличения сечения.

Вот я и предлагаю - всегда, прежде чем принимать решение об организации централизованного для всей системы вторичного питания, сначала, исходя из тока потребления и допустимого падения напряжения, сосчитать необходимое сечение кабеля. Потом оценить стоимость всего такого необходимого кабеля, его толщину с точки зрения технологичности монтажа, вес. Уверен, что желание продолжать идти в этом направлении отпадет, если дальность трасс измеряется хотя бы несколькими сотнями метров, не говоря уже о километрах.

Просто обратите внимание - почему магистральные высоковольтные линии имеют напряжение, измеряемое в десятках киловольт, а предназначены в конце концов в основной своей массе для питания обычных рядовых потребителей. Почему перед передачей на дальние расстояния специально и за очень большие деньги устанавливаются повышающие трансформаторы, а уже в местах разводки по конечным потребителям за такие же большие деньги устанавливаются трансформаторы понижающие. Исключительно с одной единственной целью - уменьшить потери при передаче, которые равны, как мы отмечали выше, Q = I2 х R х t. Поскольку необходимо передать огромную мощность, для уменьшения потерь необходимо максимально снизить ток. Значит, максимально поднять напряжение. Ну, и снизить максимально возможно сопротивление, для чего остается все тот же единственный путь -увеличение сечения проводника. Вот оттого магистральные высоковольтные линии такие толстые.

Вывод - оптимальный путь организации питания - единая для всей системы однофазная линия 220 В. А к ней на местах уже подключается вся аппаратура систем безопасности.

Однако в реальности так бывает далеко не всегда. Бывает и вполне оправ-даное использование первичного питания, как говорят, на местах.

В этом случае все вышесказанное относительно защиты линии питания от типовых безобразий актуально для каждой точки подключения. Количество необходимого защитного оборудования будет иметь кратность количеству таких точек локального подключения.

Во всех вышеизложенных решениях защиты оборудования по сети 220 В реализация выражается в отключении линии питания. Оборудование мы спасли, но система на время отключения, естественно, не работает. А может, и на более длительный период времени.

Например, пока оборудование климатической защиты не обеспечит условия, при которых защищаемое оборудование может работать (проще, до срабатывания функции холодного запуска). Такое положение дел далеко не всегда устраивает заказчика. И встает вопрос об организации бесперебойного питания.

На нашем рынке источники бесперебойного питания уже представлены отдельной самостоятельной нишей. Но так сложилось, что все они представляют собой источники вторичного напряжения. В то же время для полноценного функционирования всей системы необходимо обеспечить питанием в случае отключения централизованного абсолютно все активные элементы. И потребуется нам этих источников бесперебойного питания если и не по количеству всех активных элементов, то уж по количеству системных узлов, содержащих активные элементы, это точно. При этом дальняя передача вторичного питания - вещь совершено не оправданная, а то и невозможная. Однозначно это потребует увеличения габаритов неких монтажных модулей и системы климатической защиты. Увеличение количества дополнительного оборудования и его территориальная разнесенность неизбежно усложняют обслуживание подобной техники во времени. А аккумуляторы требуют обслуживания и своевременной замены.

Самой оптимальной схемой централизованного питания 220 В из одной точки всей системы лично я считаю установку собственного генератора на 220 В необходимой мощности. Это может быть и автоматический переход на аварийное питание, и ручной. Главное -вся аппаратура резервного питания находится в одной единственной точке системы. Мы непременно выиграем в стоимости и оборудования, и монтажных работ, и обслуживания. При этом ничего не потеряем в надежности, ибо большое количество ИБП вторичного питания никоим образом не дублируют друг друга, а, напротив, выход хотя бы одного из них может привести к неработоспособности всей системы, в зависимости от того, на какого потребителя он работает.

В случае организации питания «на местах» такая система, конечно, не выгодна. Резервное питание также организуется локально уже на ИБП вторичного напряжения.

В принципе, весь изложенный материал абсолютно ничего сложного не представляет. В наших системах электропитания существует немало и объективных проблем, и всевозможных сюрпризов от «человеческого фактора». Однако подобные случаи носят достаточно типовой характер. И типовыми же являются меры защиты. Не мы отвечаем за энергоснабжение объекта. Но мы в состоянии противостоять если не самим проблемам, то их последствиям. И грех такой возможностью не воспользоваться. Лично у меня в доме на каждой из трех фаз установлены и ограничители напряжения, и стабилизаторы напряжения, и автоматические выключатели. А электроснабжение в случае отключения подачи электроэнергии обеспечивается трехфазным дизель-генератором. И все изложенное выше - это не теоретические изыскания, а исключительно практический опыт и оснащения наших объектов, и повседневной борьбы за живучесть, продиктованной чудесами наших электросетей. Вот чего не стоит делать с питанием 220 В, это учиться сугубо на своих ошибках - цена может быть не оправданно высокой.

Источник: algoritm